日銀の静かな革命:日本の金融政策の変化が世界の債券市場��をどう再構築しているか

- 日本銀行(BoJ)は2024年にイールドカーブ・コントロール(YCC)を終了し、10年物国債利回りは1.59%、30年物は3.20%へと上昇、市場主導の価格形成への転換を示した。 - 世界的な資本再配分により、米国債利回りは81ベーシスポイント上昇し5.15%となり、USD/JPYは1.9%下落。日本の投資家が国内債券保有のリバランスを行っている。 - 投資家は株式(2025年第2四半期に14.8%の上昇)へとシフトし、円のボラティリティにヘッジを行う一方、BoJの慎重な正常化は日本の債務対GDP比が260%という状況下で財政負担のリスクを孕む。

日本銀行(BoJ)が2025年に実施する国債購入戦略の再調整は、世界の債券市場における重要な転換点となります。10年以上にわたり、マイナス金利、イールドカーブ・コントロール(YCC)、大規模な量的緩和を特徴とするBoJの超緩和的金融政策は、日本国債(JGB)の利回りを人為的に抑制してきました。しかし、インフレが予想を上回り、賃金上昇が加速する中、BoJは正常化に向けて慎重に舵を切り始めました。この変化は緩やかではあるものの、すでに資産クラス全体に波及し、投資家の行動を変化させ、世界的な資本フローの再評価を促しています。

BoJのYCC撤廃:JGBの新時代

2024年3月、BoJは10年物JGB利回りをゼロ付近に固定していたYCCプログラムを終了しました。2025年5月には10年物JGB利回りが1.59%に急騰し、30年物JGB利回りは17年ぶりの高水準である3.20%に達しました。デフレの代名詞ともいえる日本でかつては考えられなかったこれらの水準は、市場の力に価格決定を委ねるBoJの姿勢を反映しています。四半期ごとの量的引き締め(QT)プログラムにより、JGB購入額を4000億円減額したことも、この移行をさらに加速させました。2026年3月までに、BoJは月間JGB購入額を3兆円に半減させ、市場における支配的な買い手としての役割を事実上放棄する計画です。

この正常化は、日本経済の構造的変化によって推進されています。食料とエネルギーを除くコアインフレ率はBoJの2%目標を上回り、労働力不足に支えられた賃金上昇が需要と価格決定力の好循環を生み出しています。しかし、YCCからの撤退は脆弱性も露呈させました。歴史的に長期債の最大保有者であった日本の生命保険会社は、Solvency II型規制や人口動態の変化によりJGB保有を減らさざるを得なくなっています。2025年第1四半期だけで、生命保険会社はJGB保有を1.35兆円削減し、利回り上昇圧力をさらに強めました。

グローバル資本再配分:勝者と敗者

BoJの正常化は、世界的な資本フローに大きな変化をもたらしました。長年にわたり円キャリートレードに参加してきた日本の投資家は、資本を国内債券に再配分し始めています。この動きにより世界の債券市場は引き締まり、2025年5月には米国債利回りが81ベーシスポイント上昇し5.15%に達しました。米国債とJGBの利回り格差が縮小したことで、USD/JPY為替レートにも圧力がかかり、同期間に円高で1.9%下落しました。

米国の投資家にとっては、日本の引き締めと連邦準備制度(Fed)の緩和の可能性との相互作用が複雑な状況を生み出しています。財務長官Scott Bessentによる積極的な利下げの主張は、BoJの慎重な正常化と対照的であり、ボラティリティを高めています。投資家は政策の乖離に備え、米国債とインフレ連動債(TIPS)や短期資産を組み合わせてデュレーションを分散させることが推奨されます。

欧州市場も同様の圧力に直面しています。日本が1.13兆ドルの米国債を保有しているため、外国資産への需要減少は米国債利回りをさらに押し上げる可能性があり、日本資本のシフトにより欧州債券市場にも再び圧力がかかるでしょう。欧州中央銀行(ECB)は利上げの加速を余儀なくされ、すでにインフレや財政赤字に苦しむ経済にさらなる課題をもたらす可能性があります。

投資家行動:ヘッジとリバランス

BoJの正常化は投資家行動にも変化をもたらしています。かつてBoJの介入に依存していた日本の投資家は、現在、株式、コモディティ、不動産など実物資産への資本シフトを進めています。2025年第2四半期には日本株が14.8%上昇し、AI、半導体、企業改革主導型産業などのセクターに資金流入が見られました。この再配分は、投資家が安全性よりも利回りと成長を重視するという広範なトレンドを反映しています。財政リスクが迫る中でも同様です。

グローバル投資家にとって重要なのは、BoJの政策シグナルを注意深く監視することです。中央銀行の四半期ごとの国債購入スケジュールやインフレ予測は重要な指標となります。例えば、BoJが2025年度のコアCPI予測を2.4%(10月比0.5%上方修正)としたことは、正常化の道のりが長期化することを示唆しています。また、円のボラティリティに対するヘッジも重要であり、これは貿易依存型経済や株式市場に影響を与える可能性があります。円コールオプションや通貨フォワードなどの戦略が注目を集めています。

政策の不確実性と今後の展望

BoJの正常化路線は、政治的・財政的な不確実性により依然として不透明です。2025年7月の参議院選挙を控え、石破茂首相の減税への抵抗と、野党による公共支出拡大の主張が対立しています。この緊張が財政改革を遅らせ、BoJが市場安定化役割を長引かせる可能性があります。2025年7月のJGB入札は、日本の財政戦略に対する市場の信認を試す重要な場となるでしょう。

長期的には、BoJが半年ごとに金利を1.0%-2.5%のターミナルレンジまで引き上げるという慎重なアプローチは、段階的な正常化を示唆しています。しかし、急激な利回り上昇や財政負担(日本の債務対GDP比は260%超)のリスクは依然として存在します。投資家は、JGB利回り上昇の魅力と、市場のボラティリティが高まった場合の政策介入の可能性とのバランスを取る必要があります。

結論:新たな常態への対応

BoJの進化する国債購入戦略は、世界の債券市場を再構築し、投資家に利回り正常化と資本再配分という新たなパラダイムへの適応を迫っています。JGBの短期的な見通しは弱気ですが、長期的にはイールドカーブのスティープ化やインフレ連動リターンの可能性が、ボラティリティを乗り越えられる投資家にとってチャンスとなります。投資家にとって重要なのは、通貨リスクをヘッジし、デュレーションを分散し、政策の変化に敏感であり続けることです。この新時代において、BoJの世界市場への影響はもはや静かな革命ではなく、決定的な力となっています。

免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

こちらもいかがですか?

$RAVE TGE カウントダウン:クラブイベントがオンチェーン経済行動となるとき、Web3のブレイクスルーの瞬間が本当に訪れる

RaveDAOは、エンターテインメントを原動力としたオープンな文化エコシステムの構築を加速させており、Web3が本当に実社会に浸透し、枠を超えて発展するための重要な基盤となっています。

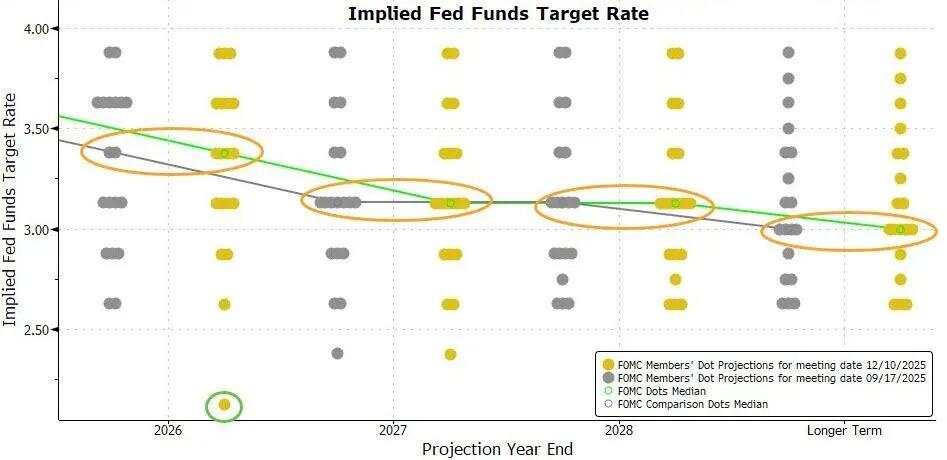

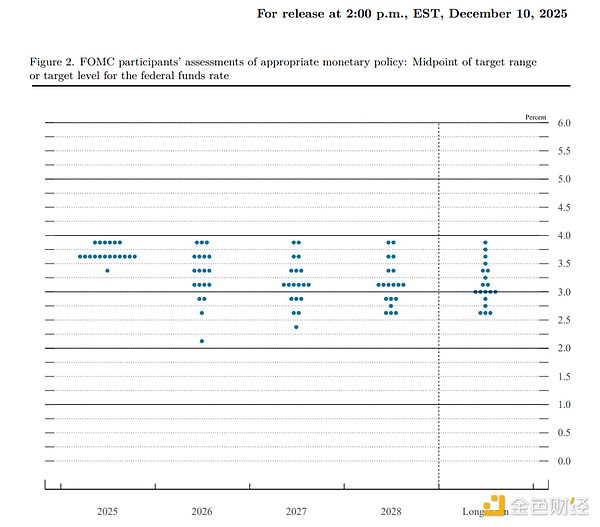

それほど「タカ派」ではない「タカ派的な利下げ」、 「QEではない」バランスシート拡大による債券購入

FRBは予想通りさらに25ベーシスポイントの利下げを実施し、来年も1回の利下げを見込んでいる。また、RMPを開始し、短期国債を400億ドル買い入れる。

FRBが年末に25ベーシスポイントの利下げを実施、市場に明確な変動が現れる 今後の動向は?

歴史的な資金調達:Real FinanceがRWAを革新するために2,900万ドルを調達