SeiのEVMアセンデンス:パフォーマンスとエコシステムの間で成��長曲線を書き換える

アクティブユーザー数が一時Solanaを上回ったSeiは、EVM互換性と高性能アーキテクチャを活用し、新たな成長曲線に向かって進んでおり、業界の中心的なストーリーとなりつつある。

ETHは新たなTreasuryの物語のもとで過去最高値に迫っており、StripeやCircleに代表される伝統的な金融勢力が独自のLayer1ソリューション構築のために参入を発表する中、EVMエコシステムは近年比類なき成功を収めています。

Ethereumエコシステムの開発ツール、流動性、ユーザーネットワークが業界標準として徐々に確立されるにつれ、EVM互換性は「あると良い機能」から「必須要件」へと進化しました。このような状況下で、かつて高性能オーダーブックチェーンとして知られていたSeiは、異なる道を選択しました。本記事では、過去1年間におけるSeiの技術アップグレードとエコシステム拡大の主要なマイルストーンを振り返り、多チェーン時代の再編における長期的な競争力を探ります。

EVMアップグレードとインフラ統合

2024年中頃、SeiはV2アップグレードを開始し、並列化EVMを正式にメインネットに導入しました。アーキテクチャレベルでは、Cosmos SDKの基盤となるモジュラーの利点を維持しつつ、Ethereumアプリケーションとのシームレスな相互運用を実現。既存ネットワークのコンセンサスやガバナンス機構を保持するだけでなく、世界最大のスマートコントラクトエコシステムとのギャップを埋めました。この動きは当時の多チェーン環境のトレンドとは大きく異なり、多くのパブリックチェーンが開発ペースを落とす中、Seiはパフォーマンスと互換性の両面で価値を付加しました。

アップグレードを支える施策の一つが、EVMエコシステムのインフラであるMetaMaskとのウォレット互換性パートナーシップです。世界で最も広く使われているウォレットゲートウェイであるMetaMaskの統合により、ユーザーの移行や資産管理の障壁が大幅に下がり、これまでEthereumやArbitrumなどのチェーンにいたユーザーも、ほぼ学習コストゼロでSeiにシームレスに参入できるようになりました。

その直後、チームはEtherscanのSeiでのローンチを推進しました。これは開発者ツールチェーンの強化における重要なマイルストーンであるだけでなく、オンチェーンデータの透明性がEthereumメインネットと同等になり、デバッグ・監査・分析のための統一標準インターフェースを提供することを意味します。これは受動的な変化というよりも、パフォーマンス、ウォレットアクセス、データ可視化の面から開発者カバレッジと流動性リーチを同時に拡大しつつ、多チェーン時代の再編においてSeiが能動的に動いた結果といえるでしょう。

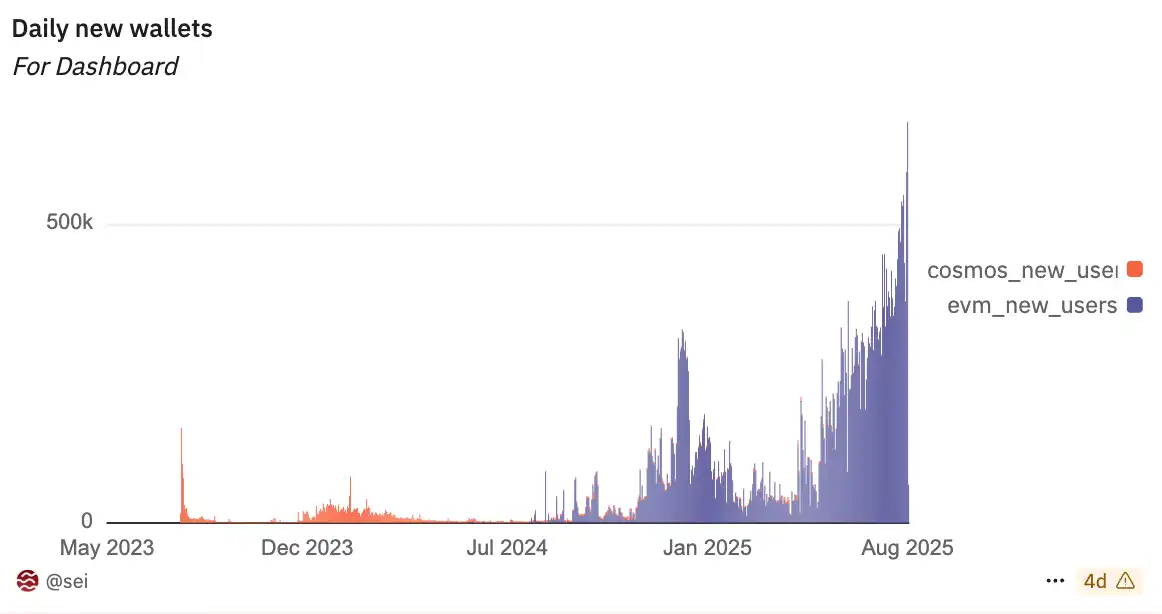

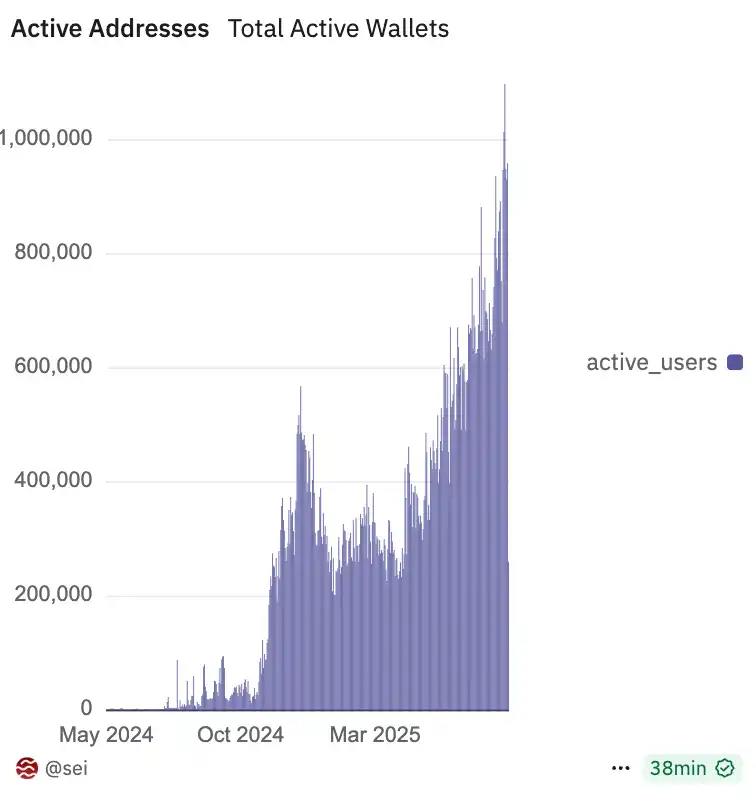

Sei V2のローンチ以降、Seiエコシステムは爆発的な成長を遂げ、1日のアクティブユーザー数は1,300人から約90万人に、1日の取引量は57,000件から165万件に、TVLは1億ドルから直近のピークで6億8,700万ドルに増加しました。Cosmosの世界に深く根ざしつつも、より大きなエコシステムへ積極的に開放したパブリックチェーンとして、これは単なる成長曲線の再構築ではなく、戦略的物語の転換点でもあります。

なぜアップグレードなのか?

現在、SeiはEVMとCosmWasmの両方の実行環境を同時にサポートし、異なる開発者グループのニーズに「二重軌道並行」方式で対応しようとしていました。この戦略は初期段階では柔軟性をもたらし、EVMとWasmVMベースのアプリケーション間でネイティブな相互運用性を実現できる数少ないネットワークの一つとなりました。

しかし、ネットワーク規模の拡大とエコシステム構造の進化に伴い、このアーキテクチャの欠点が徐々に明らかになりました。ユーザーは2つのアドレスセットを同時に管理する必要があり、インフラプロバイダーはクロス環境の相互作用のためにカスタムロジックを書く必要があり、コードベースはクロス互換性の長期的なメンテナンス負担を抱えることになりました。Sei Labsの共同創設者Jay Jogは、このような複雑さがイテレーションのスピードを遅くするだけでなく、パフォーマンスの優位性をも無意識のうちに希薄化していたことを認めています。

Sei v2でEVMの並列化が導入されて以来、EVMの利用がネットワークアクティビティで急速に主導権を握りました。Dune Analyticsのオンチェーンデータによると、新規ユーザーや新規デプロイされたアプリケーションの多くがEVM環境を選択し、CosmWasmの取引量や開発関心の割合は継続的に減少しています。

SolidityやEthereumツールチェーンに慣れた開発者にとって、EVMは単なる馴染みのあるプログラミングインターフェースであるだけでなく、成熟したデバッグツールや膨大なオープンソースコンポーネントライブラリ、クロスチェーンの移植性を備えており、これらはCosmWasmが短期間で代替するのが難しい利点です。

開発者心理からエコシステムのネットワーク効果に至るまで、EVMは揺るぎない粘着性を形成しています。このような状況下で二重アーキテクチャを維持することは、もはや本来の戦略的意義を失うだけでなく、貴重な研究・保守リソースを消耗することになります。

そのため、Sei Labsが導入したSIP-3 Proposalが登場しました。この提案はSeiをEVM専用アーキテクチャへ移行し、CosmWasmコントラクトとネイティブCosmosトランザクションを完全に廃止するという単一の目標を掲げています。

この計画は段階的に実施され、まずEVM側にポインターメカニズムを設けて既存のCosmosおよびCosmWasm資産へのアクセスを可能にし、その後新規CosmWasmデプロイやIBC資産流入を凍結、最終的には旧コントラクトの実行や非EVMアドレスのトランザクションサポートを無効化します。

Seiアドレス自体は完全に消滅するわけではなく、バリデーターのアイデンティティやステーキング、ガバナンスなど内部プロトコル面で引き続き役割を果たします。これはEVMプリコンパイルを通じてオンチェーンガバナンスの継続性を確保します。

能動的なブレイクスルー:SeiはどのようにEVMと統合するのか?

アップグレード施策の核心は、技術的実行とエコシステム移行の二重管理にあります。Seiチームはこのプロセスを制御可能な段階に明確に分割し、既存エコシステムへの影響を最小限に抑えました。技術面では、Optimistic ParallelizationがSeiのパフォーマンスの中心に据えられ、トランザクションを並列で実行し、競合が発生した場合のみ逐次実行モードにフォールバックします。

Twin Turboコンセンサスメカニズムはブロックファイナリティを約360ミリ秒に圧縮し、Ethereumを数千倍上回る性能を実現。これにより、高頻度のDeFi、ゲーム、オーダーブックアプリケーションに対して堅牢なパフォーマンス保証を提供し、ユーザーはほとんど遅延を感じることがありません。SeiDBのレイヤードストレージ構造は、効率的な状態アクセスと履歴データクエリを引き続きサポートします。

インフラ適応の面では、MetaMaskがSeiの主要なユーザーエントリーポイントとなり、まもなくローンチされるEtherscanがオンチェーンデータ探索や開発者デバッグのギャップを埋めます。

クロスチェーンブリッジ、データインデックス、マルチシグアカウントなどの施設の並行開発により、SeiはEthereumメインネットと同等、あるいはそれ以上の開発体験を迅速に実現できます。CosmWasm開発者向けには、公式チームが移行ガイドや技術サポートを提供し、アプリケーションがEVM互換形態へスムーズに移行できるようにします。資産保有者は、クロスチェーンブリッジや交換を通じてネイティブCosmos資産をEVMウォレットへ移転し、流動性損失を最小限に抑えることができます。

SeiのEVM専用時代:スピードと互換性への賭け

データの変化はこの変革の有効性を証明しています。V2アップグレード以降、Seiの1日あたりのアクティブウォレット数は1,300から約90万に、1日あたりの取引量は57,000から165万件に急増し、TVLは1億ドルから6億8,700万ドルにピークを迎えました。

この成長はオンチェーンデータにとどまらず、徐々に伝統的な金融システムにも浸透しつつあります。2025年5月、Canary CapitalはStaked SEI ETFのS-1申請書を提出し、Seiがコンプライアンス資産ポートフォリオに組み込まれる数少ないブロックチェーンの一つとなる可能性を示しました。米国拠点のSei Development Foundationは、開発方針の堅牢性、政策整合性、コンプライアンス推進を保証するガバナンスを担っています。

8月初旬、@EmberCNのモニタリングによると、Sei Networkの1日あたりアクティブユーザー数は8月2日に初めてSolana Networkを上回りました。Seiは最近ネイティブUSDCをローンチし、OndoやBackpackを導入、多くの採用がSeiの1日あたりアクティブユーザー数を過去3カ月で2倍に増やし、38万人から現在の75万2,000人に達しました。さらに、わずか10日間でSei上のネイティブUSDC発行額は1億800万ドルに達し、zkSync、Algorand、Polkadotなどのチェーンを上回りました。

関連記事:「When the Top Stablecoin Confronts a High-Throughput Layer 1, Why Does Sei Stand Out?」

このように、Seiは伝統的な資本市場に本格的に対応するブロックチェーンプラットフォームとなる態勢を整えています。ステーブルコイン、RWA、DePINなど次世代オンチェーン資産の台頭を背景に、Seiの「高スループット+規制準拠+アクセシビリティ」という特徴は、エコシステム進化の主導権をもたらしました。

開発者コミュニティにおけるEVMエコシステムの支配的地位と、並列実行や低遅延コンセンサスにおけるSeiの技術的蓄積を活かし、プラットフォームはパフォーマンスとエコシステムの新たなバランスを模索しています。最終的に、このアップグレードの成功は技術実装の円滑さだけでなく、エコシステム移行の協力、すなわち既存ユーザーやアプリケーションが最小限の摩擦で切り替え、新しいEVM専用アーキテクチャのもとで拡大し続けられるかにかかっています。

よりマクロな視点で見ると、Seiの変革は業界全体のトレンドを反映しています。多チェーン共存の状況下で、EVMは依然として開発者の頭の中でデフォルトの標準です。技術的な親和性、ツールチェーンの成熟度、エコシステムのネットワーク効果のいずれをとっても、EVMの魅力は多くの新興チェーンに積極的な互換性採用を促しています。Seiがこの基盤の上で行うイノベーションは、高頻度アプリケーションシナリオにおけるEthereumやそのL2ソリューションの課題を、より高速かつ低遅延で解決しようとする試みです。Web3世界でスピードと互換性の最適な組み合わせを求める開発者や資本にとって、これは待ち望んでいた答えかもしれません。

Gigaアーキテクチャ計画の進展に伴い、Seiはパフォーマンスをさらに一桁向上させ、金融、AI、ゲーム、ソーシャルなど高頻度シナリオでのアプリケーションの境界を拡大し続けることを目指しています。多チェーン時代の再編においては、スピード、流動性、エコシステムの広がりがパブリックチェーンの未来を左右するかもしれません。

Seiの選択は、業界で最も競争の激しいアリーナの中心に自らを位置づけることです。そこには莫大なチャンスがある一方で、失敗者に残された余地はごくわずかです。今後の成長曲線は、EVM世界のレッドオーシャンで単に生き残るだけでなく、次世代アプリケーションを牽引する重要なインフラとなれるかどうかにかかっています。

免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

こちらもいかがですか?

深く反省:私は暗号業界で8年間を無駄にした

ここ数日、「私は暗号業界で8年間を無駄にした」というタイトルの記事がTwitter上で100万回以上読まれ、大きな共感を呼んでいます。内容は、暗号通貨のギャンブル的性質と虚無主義的傾向を鋭く指摘しています。ChainCatcherは、この文章を翻訳し、皆さんと議論できるように提供します。

アルトコインETFが相次いで上場しているのに、なぜ価格が上がらないのか?

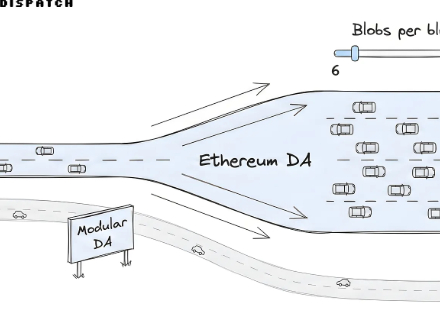

イーサリアムの「DAの夜明け」:FusakaアップグレードはどのようにしてCelestiaやAvailを「不要」にするのか?

この記事では、モジュラー型ブロックチェーンの概念と、ethereumがFusakaアップグレードによってパフォーマンスを向上させる過程について探討しています。また、CelestiaなどのDAレイヤーが直面する課題とethereumの優位性についても分析しています。

ビットコインの「liveliness」指標の上昇は強気相場の継続を示唆しているとアナリストが指摘