SBI Holdings:日本金融巨頭的加密野心與數位基礎建設藍圖

短短幾天內,SBI 從傳統金融機構的形象,迅速轉變為日本最積極布局 Web 3 的企業之一。

作者:BlockBeats

上週,日本金融巨頭 SBI 集團接連拋出重磅消息:先是宣佈與 Circle、Ripple、Startale 建立合作,緊接著又聯手 Chainlink,共同推動穩定幣、RWA 代幣化和跨境支付解決方案。短短幾天內,SBI 從「傳統金融機構」的形象,迅速轉身成為日本最積極的 Web 3 佈局者之一。

這不僅是一場普通的業務合作,更像是 SBI 在向市場釋放的信號:它要把握下一輪金融基礎設施變革的先機,從「金融服務商」升級為「數位資產基礎設施商」。在日圓穩定幣即將落地、亞洲加密走廊逐步成型的背景下,SBI 的這一步棋,無疑把自己推到了日本金融數位化轉型的前台。

傳統金融巨頭正在建設日本數位金融版圖

SBI 的故事可以追溯到 1999 年,當時還是軟銀旗下的軟銀投資,名字正是取自 SoftBank Investment 的首字母。2006 年獨立之後,公司正式更名為 SBI Holdings, Inc.,總部設在東京。最初,它以證券、銀行、保險為三大核心業務,隨後逐步擴展到資產管理和生物科技領域,形成了一個橫跨金融與醫療的綜合性集團。

二十多年過去,SBI 已經不再是當年的小弟,而是成長為日本金融市場不可忽視的重量級玩家。外界甚至把它看作三大銀行(三菱 UFJ、三井住友、瑞穗)之外最有力的挑戰者——第四大銀行的候選人。如今,SBI 的業務框架圍繞五大板塊展開:金融服務、私募股權投資、資產管理、加密資產和下一代業務。這種多元化戰略不僅讓它在日本市場站穩腳跟,也為它後來進軍數位資產領域打下了天然的基礎。

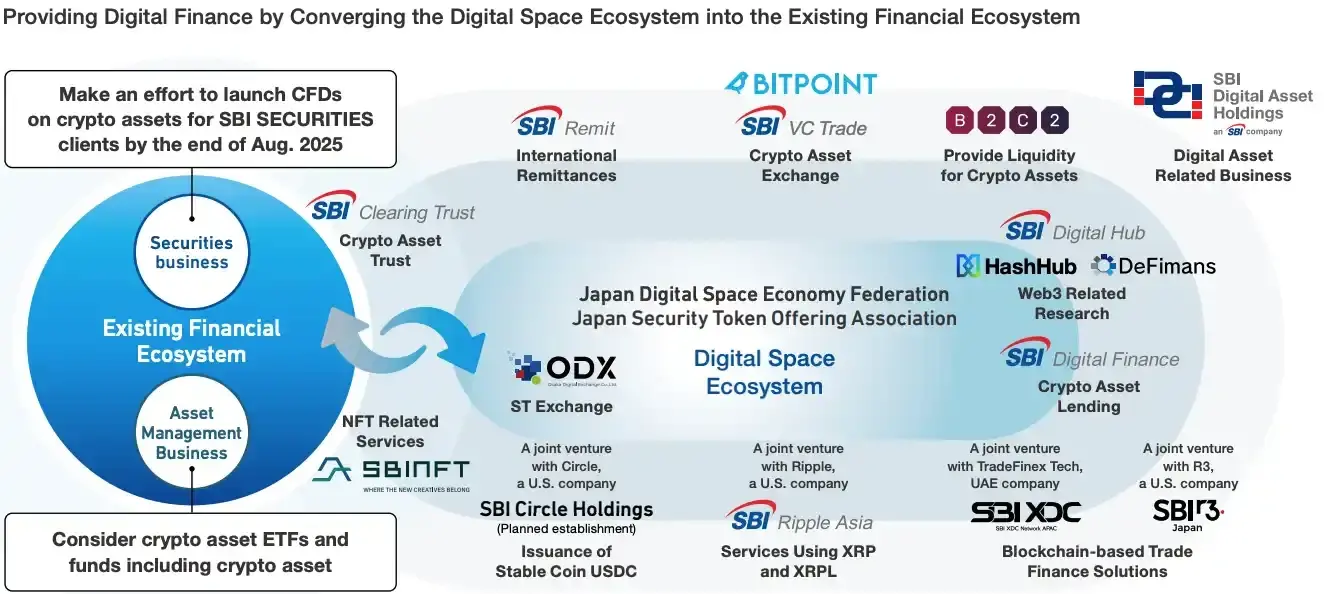

更重要的是,SBI 並不是一時興起才蹭熱點。在最近頻繁官宣合作的背後,它其實早已在加密生態深耕多年。憑藉證券和資產管理的傳統金融根基,SBI 通過旗下子公司一步步把版圖擴展到交易、支付、託管、借貸、流動性服務等環節,幾乎把數位金融的基礎設施搭了個遍。與此同時,它也沒有錯過 Web 3 的新風口,從 NFT、去中心化金融,到現實資產的代幣化,SBI 都在試水。更關鍵的是,它敢於和國際巨頭結盟:無論是 Ripple、Circle,還是 R 3,都在與它合作探索穩定幣、跨境支付和代幣化的新可能。

換句話說,今天的 SBI,已經不僅僅是日本的一家傳統金融集團,而更像是東亞少有的「雙引擎」——一邊扎根在傳統金融的沃土裡,一邊在加密金融的浪潮中加速前行。

從零到一:SBI 拿下日本唯一穩定幣許可證

在穩定幣這個賽道上,SBI 佔盡了先發合規的優勢。早在 2023 年,日本金融廳放寬外國穩定幣在本土發行的禁令時,SBI 就敏銳地嗅到機會,迅速與 Circle 簽署了戰略合作。僅僅一年後,它旗下的 SBI VC Trade 平台便完成了 USDC 的交易註冊,成為日本第一家、也是唯一一家持有穩定幣許可證的公司,並率先把 USDC 推向市場。

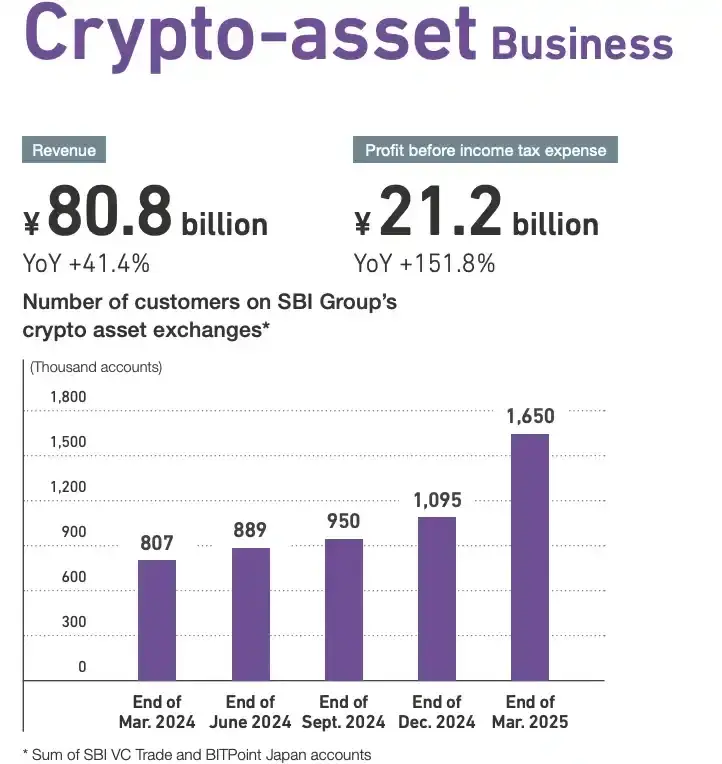

緊接著,SBI 與 Circle 成立了合資公司 Circle SBI Japan,專門推廣 USDC 在日本的普及。2025 年 6 月 Circle 上市時,SBI 又果斷投資 5000 萬美元,把雙方的關係進一步綁定。上週,兩家公司再次擴大合作,計劃把 USDC 更深入地嵌入跨境支付和數位金融服務。藉助這一系列動作,SBI 不僅在合規和基礎設施上領先同業,也順勢成為 Circle 打開亞洲市場的關鍵橋頭堡。數位資產業務的成績單同樣亮眼:2024 年相關收入已達 800 億日圓,同比增長超過 40%,用戶數量在一年間從 80 萬直接翻倍到 165 萬。

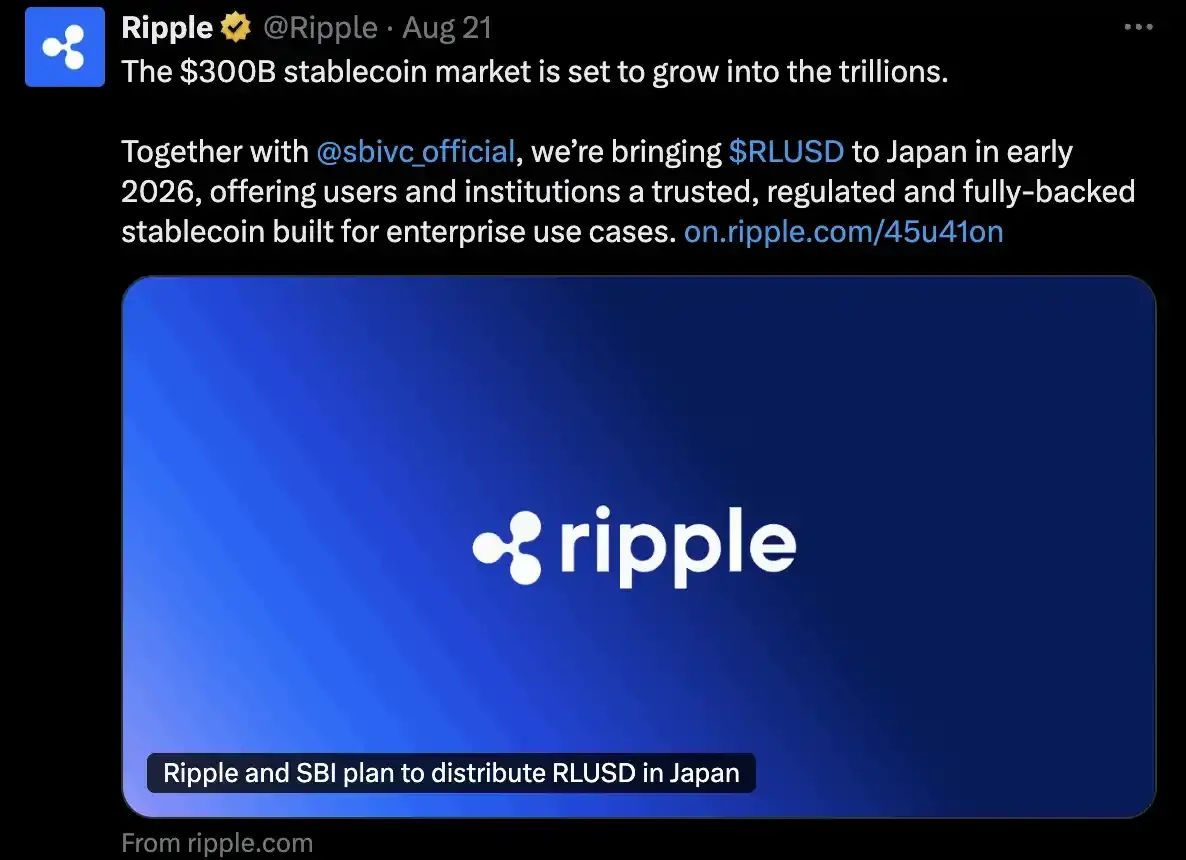

如果說 USDC 是 SBI 在穩定幣世界裡的入口,那麼 Ripple 的 RLUSD 則是它押注跨境支付的橋樑。就在上週,SBI 宣布將把 RLUSD 引入日本市場,計劃在 2026 年一季度正式落地。這種穩定幣的設計思路很簡單:把美元的穩定性與區塊鏈的速度結合起來,既合規透明,又能實現秒級結算。舉個例子,如果美國用戶想給日本匯美元,資金會先轉換成 XRP,通過區塊鏈幾秒鐘跨境傳輸,再在日本端換回日圓,而 RLUSD 則作為錨點資產,保證跨境資金的穩定和可信。

通過與 Circle 和 Ripple 的「雙線並進」,SBI 幾乎構建起了一個完整的穩定幣版圖:USDC 負責支付和交易環節,RLUSD 聚焦跨境結算和企業服務。兩軌並行,讓 SBI 在亞洲穩定幣格局中牢牢站在了舞台中央。

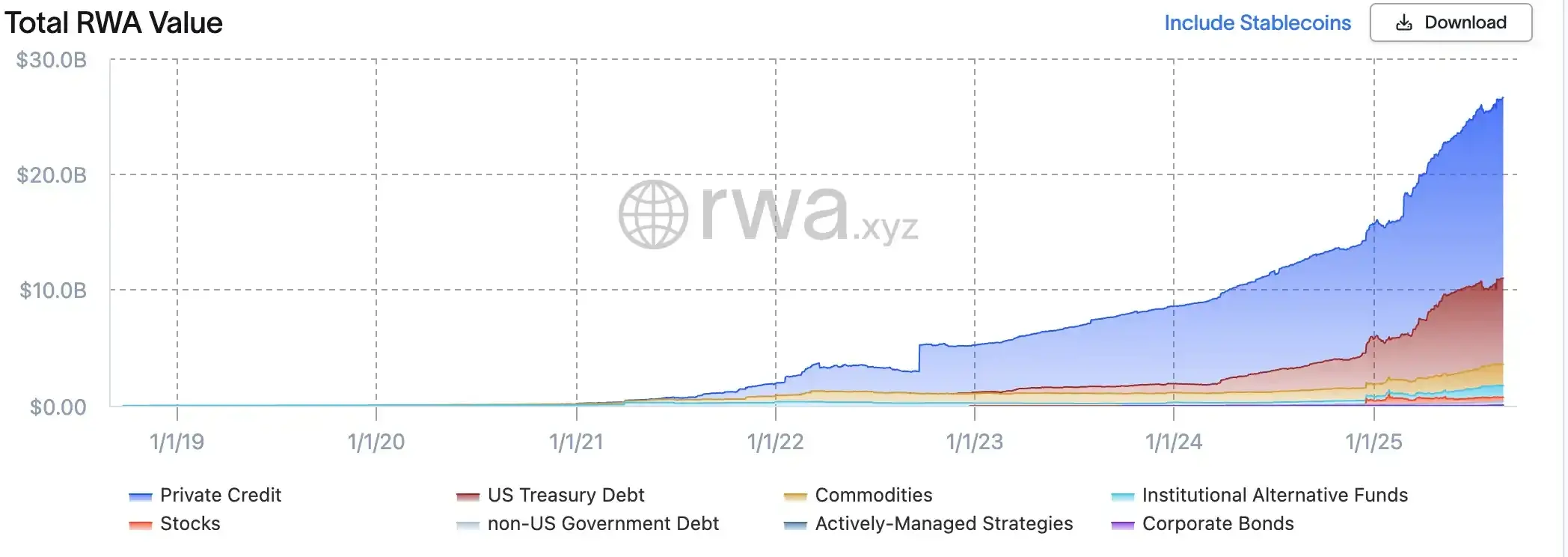

RWA 崛起,SBI 搭建日本版Robinhood

在穩定幣之外,SBI 同樣把目光投向了 RWA(現實世界資產代幣化)。這是過去兩年裡增長最快的賽道之一——從 2023 年初的 50 億美元,躍升至如今接近 300 億美元的規模,增幅超過五倍。債券、基金和國債是目前的主流應用,但股票類資產的佔比仍不足 1%,潛力巨大。

想像一下,你買一份債券,原本需要等待幾天結算才能到帳,而放到鏈上後,就能像轉帳一樣即時完成。再比如一支基金,傳統上投資門檻高、贖回慢,而代幣化後,它就像一張數位門票,可以 24 小時隨時買賣。對投資者來說,這是前所未有的便利;對機構來說,則是資金效率的巨大提升。也難怪海外的 Gemini、Kraken、Robinhood 等巨頭,紛紛推出類似的全天候代幣化交易平台。

SBI 顯然不願落後。2025 年,集團攜手 Web 3 基礎設施公司 Startale,在日本設立鏈上代幣化平台,獲得了基於里程碑的承諾資金,目標是搭建一個涵蓋 發行、清算、託管與跨鏈互操作的完整體系。

更關鍵的是,SBI 沒有單打獨鬥,還拉來了全球區塊鏈領域的水管工——Chainlink。這家公司最擅長的,就是做區塊鏈之間的「互聯互通」。簡單來說,它能讓不同鏈上的代幣順利流轉,就像不同銀行之間的跨行轉帳。而這次,Chainlink 將幫助 SBI 在債券、不動產等資產代幣化時,保證跨鏈交易的安全與合規。除此之外,Chainlink 還會把基金的淨值數據(NAV)搬上鏈,實現公開透明,讓投資人可以隨時追蹤資產價值;它的儲備證明技術(Proof of Reserve)也會為穩定幣和基金提供鏈上驗證,避免紙面資產和實際儲備脫節的風險。

如果說 Robinhood 在美國的意義,是把股票和加密衍生品以零門檻的方式帶到散戶手裡,那麼 SBI 正在日本嘗試走出一條類似的道路。憑藉證券和銀行的深厚根基,再疊加它在穩定幣與 RWA 領域的率先佈局,SBI 正在努力把代幣化資產推向大眾化的投資渠道。對日本投資者來說,這不僅意味著可以像轉帳一樣實現 7×24 小時的股票和債券交易,更意味著他們能在一個合規、安全的框架下,直接參與到全球化的加密金融市場。換句話說,SBI 搭建的 RWA 平台,並非單純的技術升級,而是一場Robinhood 式的金融普惠實驗,有可能成為日本資本市場正式跨入 Web 3 的分水嶺時刻。

從第四大銀行到數位資產基礎設施巨頭

對 SBI 來說,切入加密世界絕不是一時興起,而是水到渠成的戰略延續。日本長期處於超低利率環境,銀行、證券等傳統金融業務早已高度同質化,盈利空間被壓縮得所剩無幾。而與此同時,全球範圍內的穩定幣與現實世界資產代幣化(RWA)正在進入合規快車道。日本金融廳(FSA)在 2023 年放開穩定幣監管,等於為新賽道亮起了綠燈。SBI 沒有選擇觀望,而是果斷出手,攜手 Circle、Ripple 等國際夥伴,從行業看客一躍成為規則制定者,在穩定幣和 RWA 這兩個最具潛力的戰場率先卡位。

更深一層,這不僅是業務上的拓展,更是身份上的躍遷。過去,人們把 SBI 看作日本的第四大銀行;而現在,它正試圖升級為數位資產時代的第一家基礎設施巨頭。目前,SBI 已經在籌備於大阪堂島交易所上線國內首個比特幣期貨,並設定了到 2028 財年將數位資產業務利潤提升至 500 億日圓的目標,相當於再增長 150%。這意味著,SBI 的野心早已跳出了傳統金融的框架,它真正押注的,是日本金融體系與區塊鏈深度融合的未來。換句話說,SBI 不只是下注在加密資產的價格漲跌上,而是想要成為在新一輪全球金融秩序重構的主角。

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

您也可能喜歡

亞太地區一半富裕人士現將超過10%的財富投入數位黃金

Ultiland:RWA 新獨角獸正在重寫藝術、IP 與資產的鏈上敘事

一旦注意力在鏈上形成可計量、可分配的結構,就具備轉化為資產的基礎。

American Bitcoin過去7天比特幣儲備增加約623 BTC,目前持有4941 BTC。