穩定幣的下一場戰役:穩定幣網絡的對決

當價值分配、技術限制、用戶體驗、監管合規以及競爭等多重矛盾交織時,自建區塊鏈便成為不可避免的選擇。

2025年下半年,穩定幣產業進入了新階段。

過去幾年,Tether 和 Circle 等公司一直是穩定幣賽道的關鍵玩家,但他們的身份始終停留在發行方。底層網絡的設計與運營則交由 Ethereum、Tron、Solana 等公鏈負責。雖然穩定幣發行規模持續增長,用戶卻始終需要依賴其他系統來完成交易。

近幾個月來,這一格局開始發生變化。Circle 推出了 Arc,Tether 幾乎同時發布了 Plasma 和 Stable,Stripe 聯合 Paradigm 推出了 Tempo。三條聚焦支付與結算的穩定幣公鏈橫空出世,這意味著發行方已不再滿足於僅僅發幣,他們也希望掌控網絡本身。

如此一致的行動,很難解釋為單純的巧合。

為什麼要自建公鏈?

早期的穩定幣幾乎全部建立在 Ethereum、Tron、Solana 等公鏈之上。然而,如今越來越多的發行方選擇自建專用鏈,牢牢掌控發行與結算兩端。

最直接的原因在於價值分配。被底層網絡「拿走」的手續費遠超想像。

Tether 每月處理超過1兆美元的交易,但大部分手續費都被公鏈拿走。在 Tron 網絡上,每筆 USDT 轉帳需要約13-27 TRX 作為手續費,按當前價格折合約3-6美元。考慮到 USDT 在 Tron 上的巨大交易量,這是一筆可觀的收入。若以 Tron 網絡每天處理數億美元的 USDT 交易計算,僅手續費一年就能為 Tron 網絡帶來數億美元的收入。

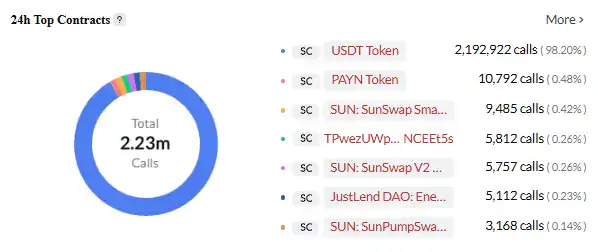

USDT 是 TRON 網絡上最活躍的智能合約,圖片來源:Cryptopolitan

雖然 Tether 本身的利潤同樣驚人,但主要來自利差和投資收益,與 USDT 的交易量無關。每多一筆 USDT 交易,Tether 並無直接收入,所有手續費都進了公鏈的口袋。

Circle 的情況也類似。每筆 USDC 在 Ethereum 網絡上的交易都需要支付 ETH 作為 Gas 費。以當前 Ethereum 的手續費水準計算,若 USDC 能達到 USDT 的交易量,僅手續費一年就能為 Ethereum 網絡帶來數十億美元收入。但作為 USDC 發行方的 Circle,卻一分錢也拿不到。

對這些公司來說,更令人沮喪的是,交易量越大,錯失的收入就越多。USDT 月交易量從2023年的數千億美元增長到現在的1兆美元以上,但 Tether 始終未從這些交易中獲得任何收入。

這種「看得見卻摸不著」的局面,正是他們決定自建公鏈的核心驅動力。

此外,現有公鏈的技術限制也在積累。Ethereum 手續費高、速度慢,微支付難以實現;Tron 雖然成本低,但安全性與去中心化屢遭質疑;Solana 速度快但穩定性不足。對於全年無休運作的支付服務來說,這些問題難以承受。

用戶體驗也是一道門檻。普通用戶在不同鏈之間切換時,需要準備不同的原生代幣並使用不同錢包。跨鏈轉帳更複雜、成本更高且存在安全風險。在監管層面,現有公鏈上的交易監控、反洗錢等功能多依賴外部方案,效果有限。競爭層面,差異化已成必然選擇:Circle 希望通過 Arc 提供更快結算與內建合規模組,Stripe 則希望通過 Tempo 實現可編程支付與自動結算。

當價值分配、技術瓶頸、用戶體驗、合規監管與競爭壓力疊加,自建專用鏈成為必然選擇。

巨頭們的終局博弈

面對這些挑戰與機遇,不同公司選擇了不同的技術路徑與商業策略。

Stripe Tempo:中立平台的技術選擇

Tempo 是由 Stripe 與 Paradigm 共同孵化的專用支付鏈。它與傳統公鏈最大的不同在於不發行自己的原生代幣,而是直接接受 USDC、USDT 等主流穩定幣作為 Gas。這一決策既是立場,也是野心。

圖片來源:X

這種設計看似簡單,底層技術挑戰卻極大。傳統區塊鏈只需一種原生代幣作為手續費,系統設計相對簡單。Tempo 則需支持多種穩定幣作為手續費,這要求協議層實現複雜的代幣管理與匯率計算機制。

Tempo 的技術架構也針對支付場景優化。改進的共識機制可實現亞秒級確認,並保持極低成本。還內建了支付原語,開發者可直接調用,構建條件支付、定時支付、多方支付等複雜應用。

Tempo 已建立起強大的生態聯盟。首批設計合作夥伴涵蓋人工智慧(Anthropic、OpenAI)、電商(Shopify、Coupang、DoorDash)、金融服務(Deutsche Bank、Standard Chartered、Visa、Revolut)等關鍵領域。這份名單本身就是 Stripe 希望將 Tempo 打造成跨行業基礎設施的信號。

Circle Arc:垂直整合的深度定制

2025年8月,Circle 推出 Arc,一條專為穩定幣金融設計的公鏈。與 Stripe 的中立立場不同,Arc 代表了徹底的垂直整合策略。

圖片來源:Circle

Arc 以 USDC 作為原生 Gas 代幣,意味著 Arc 鏈上的所有交易都需用 USDC 支付手續費,直接提升 USDC 的需求與應用場景。這一設計讓 Circle 能從網絡上的每一筆交易中獲益,實現價值閉環。

Arc 還內建機構級外匯引擎,可實現不同貨幣穩定幣間的快速兌換,並力求達到亞秒級交易最終性。這些功能針對機構客戶的實際需求設計,體現了 Circle 對目標市場的深刻理解。

擁有自己的公鏈後,Circle 為 USDC 運營提供了更高效、可控的環境。更重要的是,能圍繞 USDC 構建閉環金融生態,將價值牢牢鎖定在自身體系內。

Tether 雙鏈策略:激進的全方位進攻

作為全球最大穩定幣發行方,Tether 於2025年同時推出 Plasma 與 Stable 項目,展現出比競爭對手更為激進的垂直整合姿態。

圖片來源:Bankless

Plasma 是由 Tether 關聯公司 Bitfinex 支持的 Layer 1 區塊鏈,專為穩定幣交易設計。其最大賣點是為 USDT 提供零手續費轉帳。這一設計直接對標長期壟斷 USDT 流通的 Tron 網絡。2025年7月,Plasma 完成3.73億美元的代幣銷售,市場反響強烈。

相比 Plasma,Stable 的目標更為徹底。Tether 稱其為「USDT 的專屬家園」,採用主鏈+側鏈的雙鏈並行架構,主鏈負責核心結算,Plasma 作為側鏈處理高頻微交易與小額支付,定期回主鏈結算。在這一網絡中,USDT 既是流通媒介也是手續費代幣,無需用戶持有額外代幣支付 Gas,極大降低了使用門檻。

為進一步提升靈活性,Stable 還推出了多種 USDT 變體。標準 USDT 用於日常交易,USDT0 作為跨鏈橋接代幣,gasUSDT 用於網絡手續費支付。三者均維持1:1價值錨定,用戶可零成本無縫兌換,確保各場景下體驗一致。

在共識機制上,Stable 採用定制的 StableBFT。該機制基於 CometBFT 引擎(Tendermint 改進版),屬於委託權益證明體系。StableBFT 將「交易傳播」與「共識傳播」分離,旨在解決高峰期擁堵問題,為大規模支付提供更穩定的網絡環境。

通過 Plasma 與 Stable 的雙鏈組合,Tether 不僅解決了現有網絡在手續費與穩定性上的局限,也試圖為 USDT 構建涵蓋交易、手續費、跨鏈等功能的全方位閉環生態。

科技巨頭的基礎設施野心

Google 也在出手,目標直指穩定幣底層基礎設施——Google Cloud Unified Ledger(GCUL)。GCUL 是一個企業級區塊鏈平台,專為銀行與金融機構發行、管理、交易穩定幣提供支持。

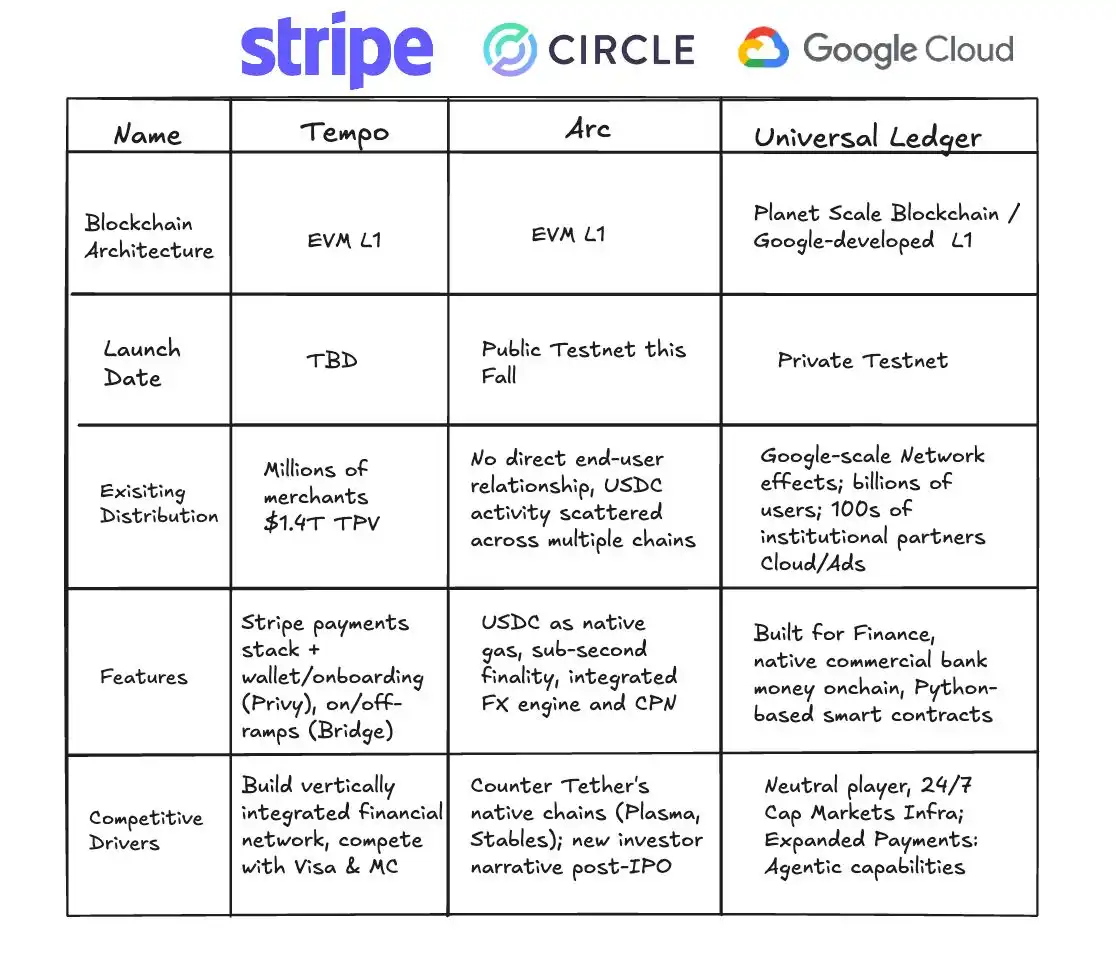

GCUL 與 Tempo、Arc 的對比,圖片來源:Fintech America

其核心優勢在於與 Google Cloud 現有企業服務的深度集成。金融機構可在 GCUL 上快速推出穩定幣產品,無需從零搭建基礎設施。對於習慣於 Google Cloud 服務的銀行來說,這幾乎是無縫的數位資產解決方案。

Google 的策略顯得尤為克制:不直接參與穩定幣發行或支付競爭,而是作為「賣鏟人」,為所有玩家提供底層技術。這一選擇意味著,無論最終哪家穩定幣勝出,Google 都能坐收漁利。

這些專用公鏈不僅複製了現有區塊鏈的功能,更在多個關鍵維度實現了躍遷。穩定幣原本消除了銀行角色,如今又擺脫了對 Ethereum、Tron 等公鏈的依賴,真正將交易通道掌握在自己手中。

它們釋放了更強的可編程性——穩定幣本質上是一組智能合約。Stripe CEO Patrick Collison 曾表示,可編程支付將催生全新商業模式,如針對 AI agent 的「代理支付」。在新鏈上,開發者可直接調用內建支付原語,組裝條件支付、定時支付、多方結算等複雜應用。

它們還將結算時間壓縮至近乎即時。Arc 等公鏈力求將確認時間縮短至亞秒級。對於高頻交易、供應鏈金融,甚至即時通訊軟體中的小額支付,這種「所見即所得」的速度堪稱顛覆。

此外,它們在架構上原生考慮了互操作性。跨鏈橋、原子交換不再是額外補丁,而是系統的有機組成部分。不同鏈上的穩定幣可自由流通,猶如全球銀行體系間建立了直通通道。

穩定幣公鏈元年

穩定幣公鏈的出現,本質上是對價值鏈的重寫。過去由銀行、卡組織、清算機構層層攫取的支付系統利潤,如今正流向新參與者。

Circle 與 Tether 通過發行穩定幣,掌控了巨額無息資金池,投資於美國國債等安全資產,每年帶來數十億美元利息。2024年第二季度,Tether 利潤達到49億美元,幾乎全部來自這種「鑄幣稅」收入。

有了自有公鏈,價值捕獲方式更加多元。手續費只是表層,真正潛力在於增值服務。Tempo 可為企業客戶定制支付方案,Arc 可在合規、外匯結算等方面提供機構級功能,這些服務的溢價遠超單筆交易價值。

應用層的想像空間更大。當支付可編程,新的商業模式將湧現。自動發薪、條件支付、供應鏈金融——不僅提升效率,也創造了前所未有的價值。

但對傳統金融機構而言,穩定幣正在動搖其根基。支付中介是銀行的重要收入來源,穩定幣大規模普及後,這一業務或將變得可有可無。短期衝擊有限,但長遠看,銀行必須重新定義自身角色。

這種價值重構不僅是商業競爭,更帶有地緣政治的陰影。美元掛鉤穩定幣的全球流通,本質上是美元霸權在數位時代的延伸。各國反應已經到來,未來的競爭不僅是單一公鏈、單一公司之爭,更是不同國家與貨幣體系的較量。

穩定幣的崛起,不僅是技術升級或商業模式替換。它引發的是自複式記帳與現代銀行體系以來,全球金融基礎設施最深刻的結構性重組。

從更長遠的角度看,穩定幣所引發的,或許正是自複式記帳與現代銀行體系以來,全球金融基礎設施最深刻的重構。

歷史上,每一次基礎設施的根本變革,都帶來了商業格局的躍遷。威尼斯商人的匯票讓城際貿易成為可能,Rothschild 家族的國際銀行網絡推動了全球資本流動,Visa 與 SWIFT 的體系將支付加速到秒級。

這些變革降低了成本,擴大了市場,釋放了新的增長動能。穩定幣正是這一進化鏈條上的最新節點。

其長遠影響將在多個層面體現。

首先是金融普惠性被極大放大,任何人只需一部智慧型手機,無需銀行帳戶即可接入全球網絡。跨境結算效率也將被重寫,近乎即時的清算能顯著提升供應鏈與貿易資金流動。

更深刻的變化在於其對數位原生商業模式的催化。支付不再只是資金轉移,也能像數據一樣被編程、組合,從而拓展商業創新的邊界。

到2025年,隨著各類穩定幣公鏈的出現,穩定幣真正走出加密世界,進入金融與商業的主流舞台。我們正處於這一關口,見證一個更開放、高效的全球支付網絡的形成。

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

您也可能喜歡

比特幣四年週期終結了嗎?Cathie Wood知道原因

Cardano價格預測:頂級ADA支持者棄守轉投XRP——他發現了什麼改變了一切?

知名分析師Angry Crypto Show透露,他長時間暫停製作內容,促使他重新思考自己在加密貨幣領域的未來。

Terra創辦人Do Kwon因400億美元詐騙案被判15年徒刑

Terra創辦人Do Kwon因價值400億美元的Terra/Luna崩盤事件被判處15年監禁。