在暴跌的圖表上,一群巨鯨與機構的命運正被市場考驗,巨額浮虧與高槓桿清算風險交織成一幅加密市場的寒冬圖景。11月18日,加密貨幣市場迎來又一輪猛烈拋售,比特幣跌破92,000美元關口,以太坊更是失守3,000美元心理防線。

在這場波及美股、黃金與加密貨幣的集體下跌中,一位化名「冷靜開單王」的巨鯨投資者卻在過去兩天內開倉20倍槓桿比特幣多單,投入高達2,870萬美元, 以驚人的賭徒心態面對市場下跌。

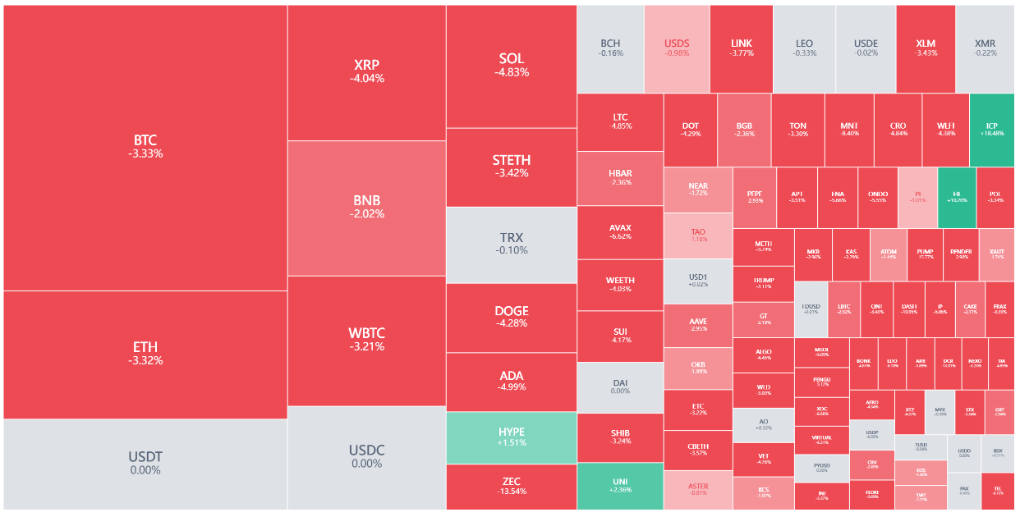

一、全面下跌的加密資產

● 加密貨幣市場正經歷一場嚴峻考驗。截至11月18日,比特幣已跌破90,000美元,24小時跌幅達4.48%。這一價格意味著比特幣已完全回吐了2025年以來的全部漲幅,市場情緒急劇惡化。

● 與此同時,以太坊表現更為脆弱,價格已跌至2,975美元,自10月初以來累計跌幅高達24%。

● 這場拋售不僅限於加密貨幣領域,美股與黃金也未能倖免。週一金融市場面臨又一輪猛烈拋售,席捲了從黃金到加密貨幣再到科技股在內的諸多資產。

● 標普500指數和納斯達克綜合指數均已跌破50日均線,結束了標普500指數自2007年以來在該趨勢線上方運行的最長週期。

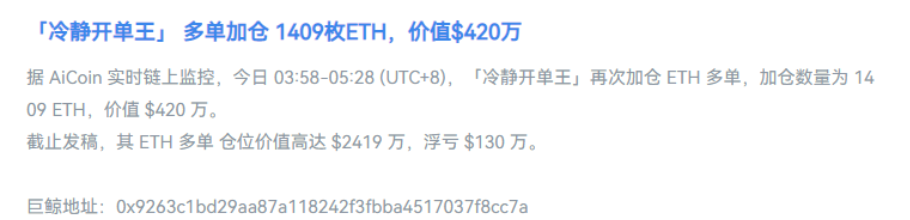

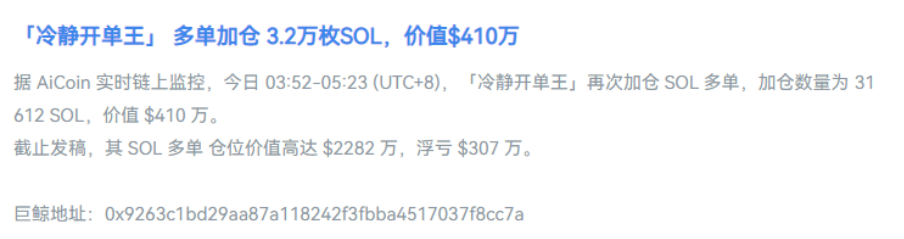

二、「冷靜開單王」的逆向押注

在市場一片慘淡中,一位被稱為「冷靜開單王」的巨鯨投資者(錢包地址:0x9263c1bd29aa87a118242f3fbba4517037f8cc7a)卻採取了令人瞠目的逆向操作。11月17日,這位巨鯨:

● 加倉了1,409個ETH多單,價值約420萬美元。預估清算價格2,860-2,891美元。

● 加倉了58個BTC多單,價值530萬美元。預估清算價格88,800美元。

● 加倉了3.2萬枚SOL,價值410萬美元。預估清算價格125-127美元。

● 這一操作使其ETH多單倉位總價值達到約2,419萬美元。然而,隨著市場持續下跌,該巨鯨的ETH倉位目前浮虧已達130萬美元。加上其比特幣多單倉位,截至11月14日,這位交易者的整體多單浮虧約為122萬美元。

● 儘管面臨短期虧損,這位巨鯨的交易記錄顯示其擁有豐富的市場經驗。他的累計合約盈利仍高達2,070萬美元,且在11月初曾實現20筆交易全部獲利的記錄,當時總利潤超過2,300萬美元。

三、機構困境:巨虧下的堅守與加倉

微策略:高位繼續買入

曾經的企業軟體服務商MicroStrategy(現已更名為Strategy),如今已徹底轉型為一家以比特幣為核心資產的新型企業。其業務模式已從傳統的企業軟體服務轉變為 「軟體+比特幣儲備」 的雙軌結構,但比特幣已成為絕對主導。

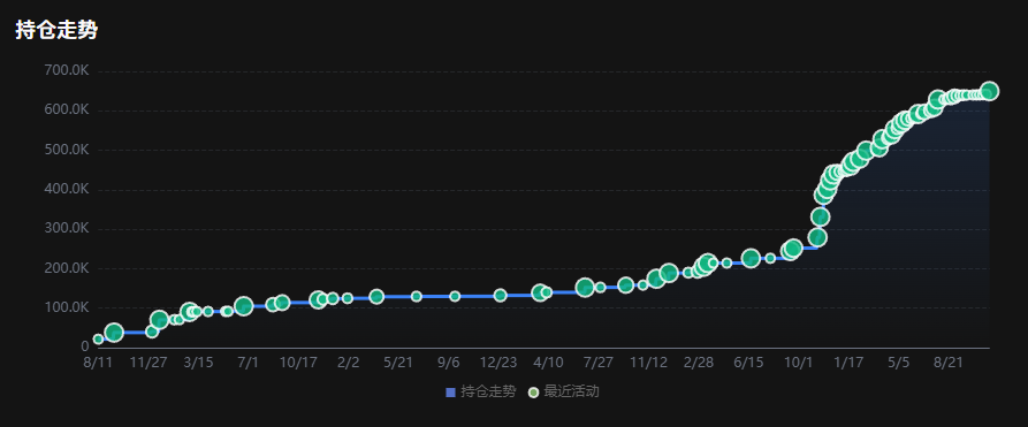

● 作為比特幣最大持有者之一的MicroStrategy(已更名為Strategy)依舊堅持其比特幣積累策略。11月10日至16日期間,該公司執行了8.356億美元的BTC購買,以平均價格102,171美元購入8,178枚比特幣。

● 此次購買使其總持有量達到649,870枚BTC,總成本約為483.7億美元,綜合成本價為74,433美元。以當前比特幣價格約91,859美元計算,MicroStrategy新購入的這批比特幣已出現明顯浮虧,但其整體持倉仍有一定盈利空間。

BitMine:以太坊持倉大幅浮虧

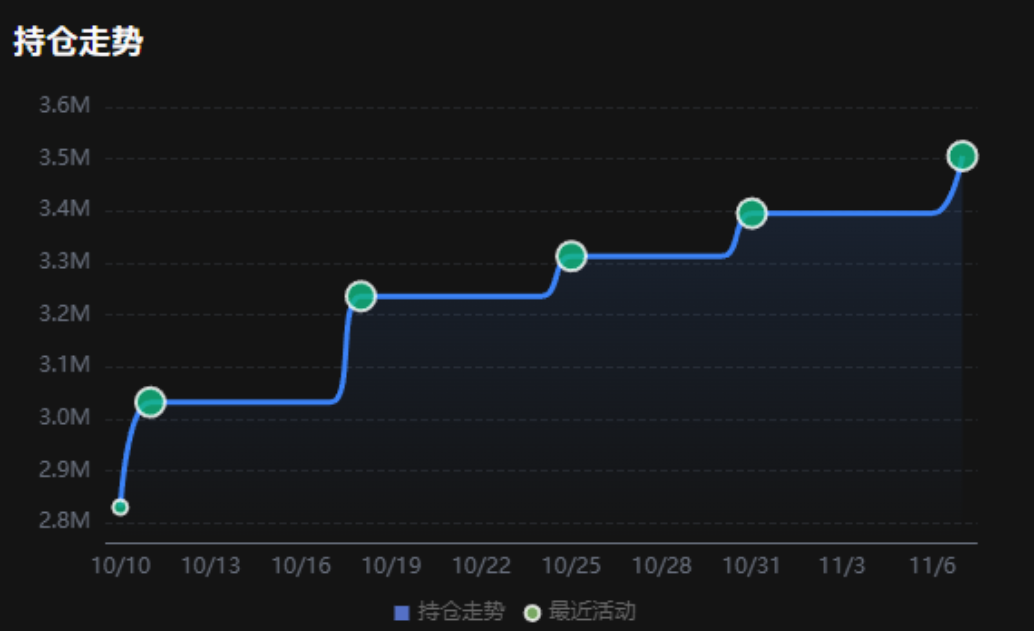

● 在以太坊方面,大型持有者BitMine正面臨嚴重壓力。根據BitMine發布的持倉數據,該公司目前持有約356萬枚ETH,但其ETH綜合成本高達4,009美元。

● 以當前以太坊價格計算,BitMine的ETH持倉浮虧已達29.8億美元,虧損幅度達21%。這一巨額浮虧佔據了BitMine總持倉價值的相當大部分,該公司加密貨幣及「潛力股」總持倉價值為118億美元。

四、市場情緒:從貪婪轉向極度恐懼

● 隨著市場持續下跌,加密貨幣投資者情緒已發生根本性轉變。加密貨幣市場參與者正深陷 「極度恐懼」狀態。這種情緒轉變迅猛且劇烈,就在數週前,市場還沉醉於歷史高點。

● 期權市場的交易活動也反映了這種悲觀情緒,交易者已斥資7.4億美元押注比特幣在11月底前繼續下行,看跌合約規模遠超看漲頭寸。

● 市場對下行保護的需求——尤其是針對9萬美元、8.5萬美元和8萬美元價位的保護——已大幅激增。

五、多重因素影響市場走向

分析師們認為,多種因素共同導致了當前加密貨幣市場的困境。

● Kaiko研究分析師Adam McCarthy指出:「美聯儲政策與人工智慧泡沫討論,是年末前加密貨幣及各類風險資產面臨的兩大主要阻力。」人工智慧領域的風險可能正在加劇,並影響加密貨幣市場情緒。

● 交易者正密切關注英偉達週三發布的財報,該公司被視為科技行業及投機性風險的風向標。

● 與此同時,美聯儲12月可能降息的預期變化也在影響市場,目前聯邦基金期貨市場僅消化了42%的12月降息概率。

● 加密貨幣交易所Kraken全球經濟學家Thomas Perfumo表示:「這種避險情緒已蔓延至加密貨幣市場,當前市場情緒仍十分脆弱——此次下跌反映的是更廣泛的宏觀經濟擔憂,而非行業結構性缺陷。」